人工智能学院智创逐光实践队暑期社会 实践成果展(一)

发布日期:2025-09-12 访问次数:为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,响应全省大学生暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动号召,人工智能学院以“逐光而行 智创未来”为主题,组织智创逐光实践队开展融合科技探索、文化传承与社会服务的系列实践活动。在理论与实践的交融中,让青年学子既触摸科技前沿,又扎根文化根脉,更深入基层实践,以青春之力回应时代召唤。

一、学

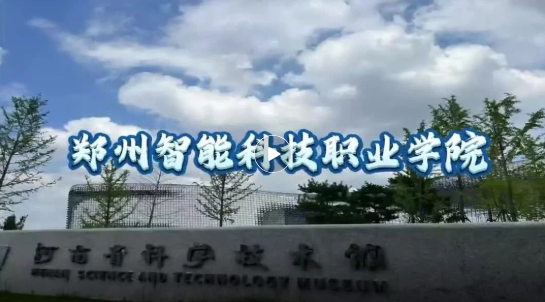

(一)探AI之源

第一站,实践队成员走进的河南科技馆,以“传播科学思想、弘扬科学精神、普及科学知识”为宗旨,开展学习、参观活动。场馆建筑融合现代科技美学与中原文化元素,涵盖从基础科学到前沿技术的众多展馆。馆内丰富的AI主题展品与互动体验,为实践队成员打开通往科技未来的大门。在自主探索过程中,成员们互相交流讨论,将抽象的理论知识与实际操作相结合,为后续的科普宣传、科学实验打下了坚实的基础。

(二)溯文脉新

第二站黄帝故里,富中原沃土之灵,承华夏文明之脉。作为中华民族始祖轩辕黄帝的诞生地,自汉代起便有祭祀记载,现存轩辕庙、黄帝宝鼎坛等核心建筑,青砖灰瓦间沉淀着五千年的华夏文明记忆,中轴线两侧,碑刻林立,或记历代祭祀盛况,或书“人文初祖”创世功绩,笔墨间皆是对文明源头的敬畏。

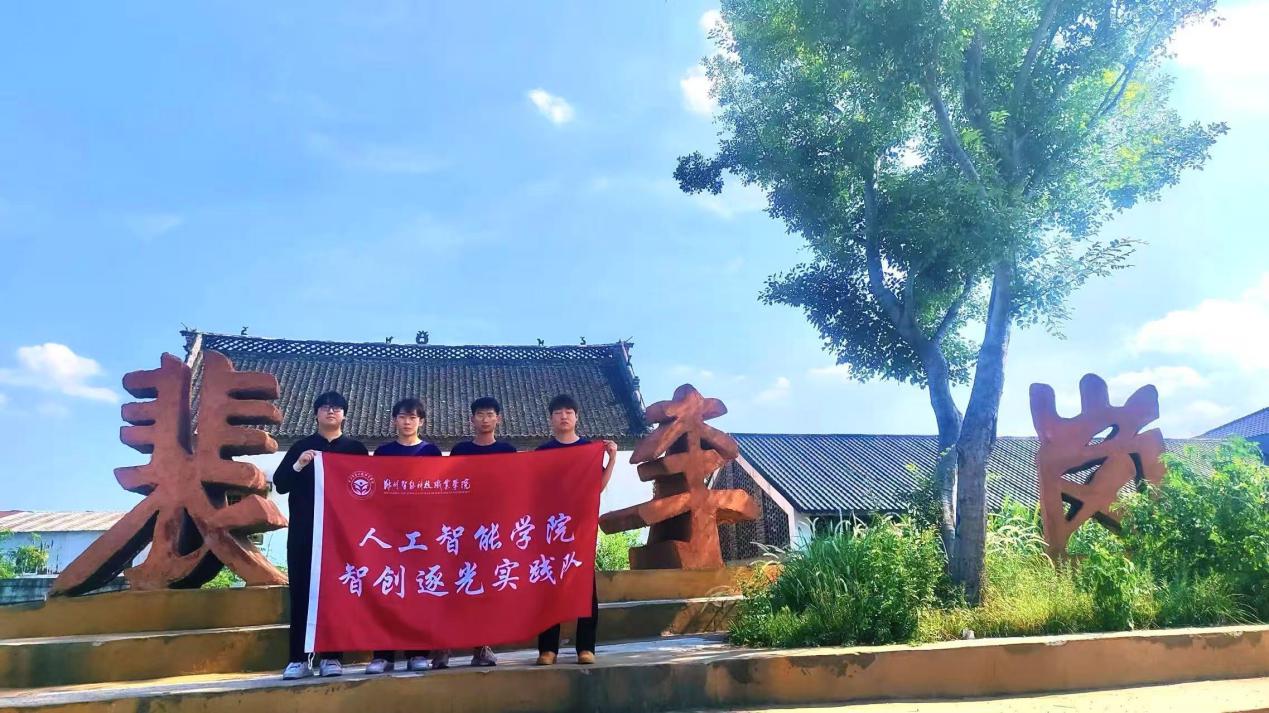

第三站裴李岗文化遗址,沉埋于黄土之下八千载,一朝现世,便揭开了中原地区新石器时代早期文明的神秘面纱。这里没有巍峨的建筑,却藏着先民最本真的生活图景,出土的磨制石器、陶器与骨器,勾勒出先民们刀耕火种、制陶定居的生活图景。这片土地,将中原农耕文明的起点向前推进了数千年,让团队成员得以窥见:文明的火种,正是在这样一凿一磨、一陶一耕中,缓缓燃起。

这三场跨越时空的“对话”,让大家在文化溯源中,更深刻地理解了科技与文明共生共荣的意义。

二、思

智脉相济

队员们思考3D打印数据控制对实践的启发,探究AI技术与日常生活的关联,是将技术智慧与实践脉络相联结;团队代表阐述AI核心原理、技术框架与实践应用路径,展现了智能技术与应用场景的相互助益;老师们鼓励队员深化考察感悟、培养创新与实践能力,引导队员在“智”与“脉”的交融中深化思考,让技术智慧与实践脉络相互滋养、协同共进。

三、践

惠民生需

紧扣实践任务,团队将所学所思转化为实际行动。联合孟庄镇团委,团队下沉社区开展AI知识宣讲,向居民们介绍了人工智能在基层治理和日常生活中的应用;进行3D打印科普展示,讲解3D打印的分层制造原理,现场制作3D作品、修复日常生活用具。系列实践既响应“社会服务实践团”要求,更让“服务为民”的初心在基层落地生根。

四、悟

致远同行

在总结大会上,指导老师紧扣全省“三下乡”活动“受教育、长才干、作贡献”的育人目标,结合团队实践细节进行点评指导。同学们深刻领悟到,“悟”不仅是复盘得失,更是对“青春为中国式现代化挺膺担当”的再认识。实践的价值,在于以“受教育”筑牢信念,以“长才干”精进本领,以“作贡献”践行担当。此次大会,不仅是实践成果的复盘,更是让“知识赋能、文化铸魂、服务为民”的实践精神深植于心,成为大家今后探索路上的坐标。

此次实践活动,人工智能学院以知识实践、社会服务、价值引领、品牌塑造为目标,既完成了实践任务要求,更在科技科普、文化传承中践行了“受教育、长才干、作贡献”的育人目标,让青年学子在科技探索、文化溯源与社区服务中完成了“学思践悟”的成长。人工智能学院的学子们将带着这次实践的收获与感悟,继续在专业领域深耕细作,用所学知识赋能社会,以青春之力书写更多“把论文写在祖国大地上”的精彩篇章,为出彩中原贡献自己的力量。